情書、家書、求職信…… 如今的你還寫信嗎

寫一封信,給心中重要的人也給自己

你有多久沒寫信了?寫下這句話時,我也這樣問自己。

一檔以讀信為主要內容的綜藝節目——《見字如面》,在雞年伊始成了網紅,被譽為“綜藝界的一股清流”。這檔節目吸引大家的不僅僅是信件背后感人的歷史和故事,更喚起了不少人難以割舍的情懷。

曾幾何時,沒有手機,電話也不普及,有十萬火急的事才會發電報打電話,分隔兩地,平時溝通全靠書信。紙、筆、信封、郵票,都是精心挑選和準備的,這份儀式感也讓交流更有了莊重的意味;而寫信、寄信、等回信、看信,一來一去,就是十天半月,懷著或期許或忐忑或雀躍的心情等待,那份隨信而至的情感也隨著時間慢慢發酵和沉淀。

木心先生有一首很有名的詩《從前慢》,里面有一句:

從前的日色變得慢

車,馬,郵件都慢

一生只夠愛一個人

慢,可以細細品味;慢,可以傾心相待。隨著時代的變遷,日子越過越快,我們也錯過了許多生活中美好、細致、誠摯、深厚的感情體驗。微信、短信、電郵的溝通效率是很高,它提高了溝通的速度,信件雖慢,卻增加了溝通與交流的深度、廣度與厚度。書信不僅僅是分隔兩地的人溝通信息的渠道,更是情感交流、思想碰撞的絕佳方式。

記得上大學時,我每周都會收到好多封全國各地同學的來信,別提多高興了。每次都會立刻回復,迫不及待地跟朋友們分享讀過的書,有趣的老師,也會交流學習生活中的各種困惑。而回信,在我看來,不僅僅是寫給朋友們,也是寫給自己,是對一段時期自己學習和生活狀態的整理與反思。而現在,朋友們聯系多在網上,哪怕見面,也時不時要看看手機。當年那種思想上的深入交流與碰撞,就更讓人懷念了。

正如《見字如面》中頗受推崇的畫家黃永玉寫給戲劇大師曹禺的信,“我不喜歡你解放后的戲,一個也不喜歡,你心不在戲里。”批評得如此不留情面,是朋友之間的真關懷,曹禺甚至把信裝裱起來反復閱讀,并回長信表示感謝。這種情感,又哪里是表情包或短短幾個字的微信能夠表達的呢?

你有多久沒寫信了?有空找出一張信紙,拿起擱置已久的筆,寫給你心中重要的人,讓他們在字里行間中感受久違的溫暖與愛意,也是寫給自己,提醒自己記得不時回頭看看來時的路和同行的人。(譚敏)

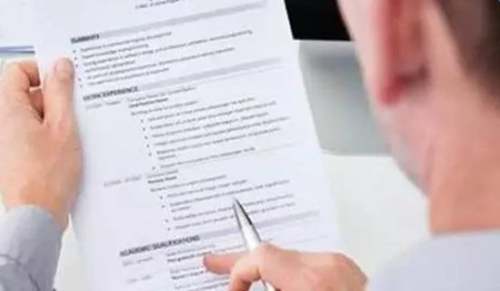

時下的年輕人,對于書信這種古老的通訊方式恐怕早已十分陌生。如果一定要說還有什么信是必須寫的,那恐怕就是畢業時的求職信了。當然,隨著時代的發展,求職信也從手寫變成了打印,甚至直接發一封電子郵件足矣。

記得我畢業的時候,同宿舍一個哥們在求職信上煞費苦心。據說參考了古今中外無數的案例,還專門去了一家“神奇照相館”拍照附在信上(這家照相館拍出來的證件照特別漂亮,是“求職必殺”)。不僅如此,他還專門針對國企、外企、民企的不同偏好,寫了好幾個版本的求職信。皇天不負有心人,這哥們后來果然是我們宿舍里拿得最多的。

現在的大學生,對于求職信更加用心。比如有新聞報道,有大學生在求職信中附上二維碼,一掃就能打電話;還有的做了H5的電子信件,有的還拍了視頻作為“敲門磚”。別怪大學生們“精了”,只怪每年都有人大喊“最難就業季”來了,他們還不趕快打起精神賣力吆喝自己嗎?

如果說求職信是使出了吃奶的力氣來討未來雇主的歡心,那么辭職信往往是無所顧忌、暢所欲言的釋放。近年來,有不少“最牛辭職信”紅爆網絡。比如深圳曾有一名保安,辭職信全部用文言文寫成,全文400多字竟引用了20多個典故。這份辭職信在網絡上瘋傳之后,點贊者眾多。還有某網站上曾開展“三行辭職信”大賽,其中不少作品讓人捧腹——“老板,拜拜,你自己干吧”“老板,我考上稅務局的公務員了,你準備跑路吧”。雖說大多是過過嘴癮,但不少網友大呼解氣。要說最近的爆紅辭職信,當屬“世界那么大,我想去看看”。除了寫信人一躍成為網紅外,這份辭職信甚至被學校收藏進了校史館!

其實歸根結底,無論求職還是辭職,都應當以誠為本。求職信是為了讓招聘單位了解應聘者,弄虛作假、過分美化要不得;辭職信則是給單位一個交代,也讓離職員工有機會向上司、同事最后一次說說心里話。收起那些抖機靈的俏皮話,好好寫封信吧,即便寫不成網紅,那封信也會成為美好的回憶。 (張漲)

家書,承載溫暖的記憶

“烽火連三月,家書抵萬金。”杜甫這句詩,很多小朋友倒背如流,但要問他:家書是什么?相信很多小朋友將無言以對。別說小孩子,就算問成年人這樣一個問題:你的上一封家書寫于何時?十年、廿年之前?年代久遠得不少人恐怕都想不起來了。

“半年無家書,欲言涕先揮”(宋·李處權)、“喜得家書睡不成,擁衾欹枕數寒更”(宋·曾豐)、“一春樂意朝來好,千里家書席上看”(元·王逢)……今人完全無法理解家書對古人的悲欣交集的情感,甚至以為是詩人“為賦新詞強說愁”。換位思考一下,假如家人一年半載不與你打電話、發信息,你會不會瘋掉?對于古代那些丈夫戍邊在外的“留守婦女”來說,丈夫一紙家書,便是生死信物,何止“抵萬金”?家書不至,結局可能就是“可憐無定河邊骨,猶是春閨夢里人”(唐·陳陶)。“家書隔歲至,生死半一新”(宋·姜特立),收到家書,物是人非,豈不唏噓?不過,囿于古代通信條件,就算有心寫家書,往往也是“欲寄彩箋兼尺素,山長水闊知何處”(宋·晏殊)。

家書不僅是親人間互道家長里短的私人信件,大而化之,還能刊行于世,成風化人,正所謂“一紙家書百鎰輕”(蘇東坡句)。輯錄曾國藩30年翰苑和從武生涯、近1500封的《曾國藩家書》就是這樣一本書,行文從容鎮定,形式自由,隨想而到,揮筆自如,為后人所推崇,至今仍擺在許多讀書人的案頭。還有一本“家書”,大名如雷貫耳,被列入中學生必讀的參考書目,那就是《傅雷家書》。它是傅雷思想的折光,甚至可以說是傅雷畢生最重要的作品。因家書而著名,傅雷本人恐怕也想不到吧。

家書不僅可以寫,還可以唱,唱得情真意切,一樣感人至深。還記得李春波這個名字、《一封家書》這首歌嗎?1994年,歌手李春波憑《一封家書》,開創了中國城市民謠歌曲的創作之路。“雖然我很少寫信,其實我很想家”以及反復吟唱的“此致,敬禮”喚回聽眾滿滿的家書記憶。大概也就是從那時起,即時通信勃興,家書日漸式微。

家書、郵差、驛站,都是農耕時代的產物,今天被替代是必然的事。不過,要是你還懷念那個時代,懷戀那一份情懷,也可以拿起筆來,嘗試給遠方的親人寫一封家書,彩箋傳情、筆墨達意,應該是一次不錯的體驗。(連海平)

情書,手寫的情話糖分最高

情書,看到這倆字就足以讓人臉紅心跳。作為一種表達愛意的文體,它在人類歷史的長河中始終扮演著重要角色,并且殺傷力難以估量,輕者讓人茶飯不思、夜不能寐,嚴重的還能讓人肝腸寸斷、尋死覓活。

記得對愛情懵懂的青春歲月,情書是最讓人喜聞樂見的東西。收到者心花怒放,即便看不上對方,也會按捺不住顯擺,哎,又收到了情書,“又”字聲音一定要拖長;寄信人幾百字寫了三天三夜,又為一封回信鬧得惶惶不可終日;而即便是既不表白也沒有收到信的閑雜人等,看到這東西也會一聲尖叫,露出羨慕嫉妒的神情……可以說,情書是青春的一部分,沒有它,對不起,你的青春不完整。

當然,也不只青春。所謂脫單要趁早,現在小孩兒都已經寫情書了,有的字體稚嫩但深情款款,比如保證不留私房錢,有的還自畫了“結婚證”,撩妹技能讓單身汪自愧不如(請勿模仿)。結婚之后呢?情書也必不可少。有同事都老夫老妻了,人家還每年寫一封情書,要求角度自選、立意自定,題材不限,不得抄襲——光堅持這件事本身,都讓人覺得浪漫。

普通人如此,名人也概莫能外。“告訴你,一想到你,我這張丑臉就泛起微笑”“靜下來想你,覺得一切都美好得不可思議”“我會不愛你嗎?不愛你?不會。愛你就像愛生命。”這是王小波貢獻給讀者的情書教材。如果你覺得還算正常,那肉麻得讓人起雞皮疙瘩,甚至顛三倒四、語無倫次的情話也多得是。感覺愛情像個大蜜罐,任何栽進去的人,都呈現出暈暈乎乎的模樣——朱自清曾給陳竹隱寫情書“很害怕真會整個兒變成你的俘虜呢”,哎呦,感覺一臉嬌羞;性格木訥的大翻譯家朱生豪曾寫,“我渴望和你打架,也渴望抱抱你”,傻里傻氣有沒有;徐志摩寫給陸小曼“我的肝腸寸寸地斷了。今晚再不好好的給你一封信,再不把我的心給你看,我就不配愛你,就不配受你的愛”,簡直“沒羞沒臊”……

不過,如今時代變了,即時通訊工具讓人與人距離更近,不用再苦盼“云中誰寄錦書來”,也不用再為幾行詩、數百字而抓耳撓腮。表白有了更多選擇,愛意可以一個紅包搞定,但是情書呢?從選紙、稱謂到落款,一筆一畫的情意、遣詞造句的用心,依然具備著最強的殺傷力,依然給人最多的浪漫、溫馨和感動。所以,對愛的人,還是多寫情書吧——反正我早就決定,對我表白的妹子要先寫封情書才行,哼!