發SCI/SSCI論文,檢索報告帶si,單位能認可嗎?

發SCI/SSCI論文,檢索報告帶si,單位能認可嗎?

官方說法肯定是讓您去咨詢單位科研處,他們說認,咱再發。在這里,我們也來科普一下,檢索報告中的SI究竟是“洪水猛獸”還是“尋常之物”?

什么是SI?

SI的全稱是 (特刊),針對某個特定的研究方向進行征稿,一般是在學術圈內有影響力的專家針對最新研究熱點征集一批具有最新研究成果的稿件,集中在期刊某期或者分散在期刊各期上進行發表。特刊也分兩種,正規的特刊占據正常的期和卷。在檢索的時候,有的特刊會帶有SI字樣,有的則是延續正刊的檢索,不做過多區分。

說些內部一點的消息:帶不帶SI,很大一部分原因要看大主編給送檢的時候走的是什么通道。假設一個期刊正常檢索的時候帶SI,但是某一期大主編按照正常投稿的文章去送檢,那最后呈現出來的就不帶SI了。(咱正常投稿呢,也不會涉及這些東西,僅作為了解好啦!)

什么情況下會有特刊?

國內和國外的情況略有差別。

國內一般逢重大節日,或者根據需要會出特定的一期,就是我們常說的特刊。比如國慶專題,每年10月國慶的時候,很多雜志都會專門出一期,占據正常的期和卷,其實,嚴格意義上他是特刊,也是正刊的一種。再比如北大核心《xx材料》,月刊,每年第5期會出一個教育專刊,只收錄相關的教育題材文章,這是特刊,也是正刊。從這個角度來看,應該沒有哪個單位不認可特刊吧,畢竟還是核心的版面。況且,收教育的稿件,想必很多老師都是趨之若鶩,更不會有人去糾什么特刊還是正刊。

國外一般是出單行本,會根據某個主題進行征稿,收滿一期一起出版,或者錄一篇出一篇。這種專題出版方式的,我們也稱之為特刊,特別征稿/專題征稿的期刊。國外大部分都是走這種形式,更專業更垂直一些,比那些泛泛而談的要好太多。

特刊比正刊的優勢在哪?

①特刊的論文是圍繞某一主題的文章,一般會有最新、科學、最熱、優質等特點;

②出版社一般會給予特刊相對較短的發表周期,比較適合著急評職稱的老師;

③特刊占正刊版面,學術影響力并不會因SI而打折扣。

以上是從概念層面解釋SI,為了徹底弄清楚今天的問題,小編聯系了兩位學者,比較有代表性,僅供參考

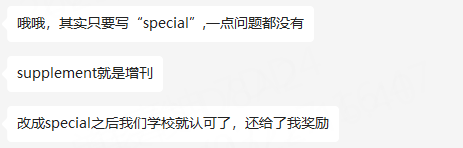

觀點一:SI不怕,就怕增刊

學者身份:主要是評職稱

代表性:★★★★★

“評職稱用,發第一篇SCI的時候,文章界面有 的字樣,檢索沒有,當時老聽別人說什么SI不行,也沒敢問,想著能有個期刊收就行了,誰還糾結那么多。交材料的時候,單位還給了不少獎勵。后來再發文章,去找單位確認了,說一點問題都沒,但發到上面就不行了……”

是增刊的意思,增刊一般是在雜志正常發表周期之外加的,比如一本月刊,某一年出了13期,多出的一期就是增刊。增刊國內認可度最低,可以說基本上是不被認可的,但是相對正刊特刊來說,增刊各方面的管理更寬松,要求也更低。

“這幾年發的SCI也不少了,說句心理話,如果真的不懂這些,沒聽說過SI,建議還是不要問單位了。像我了解的,很多朋友單位,他們都不懂,你直接拿過去評職稱他們不會說什么,但是你單獨去問,發si的期刊認可嗎,他們肯定會說不認可。”

觀點二:更好,很多知名學者就發這個

學者身份:《 in ……》《……》等多家SSCI、SCI審稿人;

中原某高校博士副教授

代表性:★★★★

“國外走的就是主題征稿模式,大家都懂。其實這種反而更好,因為組稿的都是這個領域內的人,最起碼可以保證給你審稿的人是懂你這個方向的,而不是什么雜七雜八的專家。”

“我們平時會收到一些邀請組稿的郵件,他們也會簡單評估主編的身份,質量太差的或者不對口的人,去申請專欄肯定申請不下來的。不光是我,我身邊認識的很多知名高校的學者,他們也都是這樣考慮的,根本不看什么SI不SI的。甚至相比來說,SI比正常投稿的要好,很多真正識貨的都是專門找欄目投稿的,這樣才能達到學術交流的真正目的。”

對于SI,你怎么看?

▼▼▼

免費送課

現在以及未來

需要發南核北核科核的老師

都來聽聽吧

【 高質量論文寫作發表】