2024年房屋宅基地買賣合同書 宅基地的買賣合同匯總

合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面我給大家整理了一些優秀的合同范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。

房屋宅基地買賣合同書 宅基地的買賣合同篇一

隨著社會經濟的日漸發展,農村勞動力大量向城市轉移。在此過程中,由于定居城市的農村村民日益增多,農村房屋買賣現象也頻頻出現,而且買賣主體的范圍也不再局限于同一集體經濟組織之內,跨村、鄉鎮的買賣,甚至城市居民購買農村房屋的行為也屢見不鮮。農村房屋買賣合同的法律適用問題涉及宅基地使用權流轉的法律難題,是目前司法實踐的熱點、難點,相關物權理論的研究爭論很大,在物權法的制定過程中,宅基地使用權流轉的放、禁之爭從未停止,最后頒布的《物權法》在此問題上的立場也基本未變。

(一)目前針對農村房屋買賣合同的兩種觀點

1.農村房屋買賣合同無效論

這種觀點認為,依據房屋必須建立在土地之上這一物理現象,農村房屋買賣必然會涉及宅基地使用權的轉讓問題。開禁宅基地交易不過是滿足強勢群體的利益訴求,且在宅基地分配仍具有社會保障性質的情況下,貿然允許宅基地交易,將導致強勢群體對宅基地的兼并,大量失土農民由于

生活

無著成為流民,將會對社會秩序造成巨大沖擊。從法律規定看,《土地管理法》第六十三條規定:“農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用于非農業建設;但是,符合土地利用總體規劃并依法取得建設用地的企業,因破產、兼并等情形致使土地使用權依法發生轉移的除外。”國務院辦公廳1999 年發布的《關于

加強土地轉讓管理嚴禁土地炒賣的通知》第2條第2款“農村的住宅不得向城市居民出售,也不得批準城市居民在農民集體土地建住宅,有關部門不得違法為建造和購買的住宅發放土地使用證和房產證”,2004 年11 月國土資源部《關于加強農村宅基地管理的意見》規定“嚴禁城鎮居民在農村購置宅基地,嚴禁為城鎮居民在農村購買和違法建造的住宅發放土地使用證”。因此宅基地的轉讓是違法行為,涉及宅基地轉讓的農村房屋買賣合同當然是無效合同。2.農村房屋買賣合同有效論

這種觀點認為,判斷農村房屋買賣合同的效力,應當以《合同法》規定的有效要件為標準,只要符合合同有效要件的合同即為有效合同。我國《合同法》第52 條規定違反法律、行政法規的合同無效。最高人民法院《關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋》第4條進一步規定:“合同法實施以后,人民法院確認合同無效,應當以全國人大及其棠委會制定的法律和國務院制定的行政法規為依據,不得以地方性法規、行政規章為依據。”國務院辦公廳《關于加強土地轉讓嚴禁炒賣土地的通知》并不是行政法規,不能作為認定合同無效的依據。且《土地管理法》第63 條是為維持農業用地的數量,保證農民的生存之本和糧食供應而規定,宅基地本就是建設用地,其主體變更不會導致農業用地的減少,所以將該條適用于宅基地是不妥的。

(二)農村房屋買賣合同的司法實踐

目前由于征地拆遷造成出賣人反悔,爭奪拆遷補償款的情況也比較多。在當前的審判實踐中,由于對農村房屋買賣合同的性質沒有明確的法律規定,理論上也無權威定論,造成了司法實踐中認定此類合同有效和無效的判決均存在。如浙江溫州法院系統認為農村房屋買賣合同只要不存在合同法規定的無效情形即為有效,而筆者所在的江蘇啟東法院采信的是合同無效論,只是在具體處理案件時采取了“無效合同,有效處理”的辦法,對出賣人要求返還房屋的訴訟請求不予支持。

二、農村房屋買賣合同的法律分析

(一)農村村民出賣房屋符合所有權制度要求

《憲法》第十三條規定:“公民的合法的私有財產不受侵犯。”《民法通則》第七十五條第一款規定了房屋可以成為公民的個人財產。受法律保護的個人財產,財產所有人能夠依法行使占有、使用、收益、處分的權利,這是所有權制度的基本含義。對于農村村民而言,一般情況下其不會輕率出賣自己的房屋,但現實中需要出賣房屋的情況卻很多,如城鎮居民子女繼承的農村房屋,在城鎮有固定工作的農民出于融資需要而出賣房屋,在城鎮定居而出賣房屋。在城市房屋可自由流轉的今天,限制農村房屋流轉是二元社會的制度殘余,侵害了農村房屋所有人的利益。在社會本位思潮的影響下,所有權制度經歷了從絕對到相對的變遷,但對所有權的限制只有在所有權自由侵害他人利益、公共利益時才能發生。檢索現行有效的法律法規,并沒有明確規定農民不能處分其房屋。所謂農村房屋買賣合同無效的觀點,是基于保障耕地總量,控制用地規模的要求,從“房地一致”原則出發推導而出,其可據以引用的明確規定是國務院辦公廳《關于加強土地轉讓嚴禁炒賣土地的通知》。但《通知》不是行政法規,不能作為認定合同無效的依據,所謂“房地一致”原則的適用范圍也是有限的,不是通行不變的民法原則。國家土地政策的貫徹并不構成限制農村房屋所有權行使的理由。

(二)農村房屋買賣合同并無適用“房地一致”原則的法律規定

我國的物權制度向來將土地及其上的不動產看作兩個獨立的權利客體,而所謂“房地一致”原則即是要求土地使用權和其地上的房屋等建筑物所有權一同轉讓、抵押。其在立法上的體現主要在《中華人民共和國城市房地產管理法》第31 條規定:“房地產轉讓、抵押時,房屋的所有權和該房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓、抵押。”第47 條規定:“依法取得的房屋所有權連同該房屋占用范圍內的.土地使用權,可以設定抵押權。”《中華人民共和國擔保法》第36 條規定:“以依法取得的國有土地上的房屋抵押的,該房屋占用范圍內的國有土地使用權同時抵押。以出讓方式取得的國有土地使用權抵押的,應當將抵押時該國有土地上的房屋同時抵押。”

應當注意到,上述法律調整對象均是國有土地使用權及國有土地之上的房屋,解決的是在房地不可分的物理現象下國有土地使用權人和房屋所有人間的權利沖突問題。《擔保法》第三十六條第三款規定:“鄉(鎮)、村企業的土地使用權不得單獨抵押。以鄉(鎮)、村企業的廠房等建筑物抵押的,其占用范圍內的土地使用權同時抵押。”該條規定從形式上看好像也體現了“房地一致”的原則,但仔細分析,該規定只明確了“地隨房走”,而且國家土地管理局1995年9月11日頒布的《農村集體土地使用權抵押登記的若干規定》第四條中規定集體土地使用權抵押時,集體土地所有者應同意“在實現抵押權時同意按法律規定的土地征用標準補償后轉為國有土地”,第十三條規定“因處分抵押財產轉移鄉村企業集體土地使用權的,應當由土地管理部門依法先辦理征地手續,將抵押土地轉為國有,然后再按抵押劃撥國有土地使用權的辦法進行處置。”由此可見,所謂“地隨房走”也是在集體土地征用為國有土地后才能實現,在集體土地使用權和其地上物所有權之間從沒有法律規定兩者的權利主體必須一致,農村房屋買賣法律關系中并無適用“房地一致”原則的明確要求。

(三)農村房屋買賣影響農村社會秩序沒有現實依據

實踐和理論上之所以造成農村房屋買賣合同的效力認定困境,主要還是因為一方面房與地密不可分,轉讓房屋直接涉及宅基地使用主體的改變,另一方面國家對于放開宅基地交易的后果無法預測,畢竟今日中國三農問題尚在國家政治議題中占有很重的分量。學者的擔心不無道理,但其也忽視了中國幅員遼闊,各地情況各有不同的現實。以江蘇和上海為例:

表一 江蘇省歷年農村勞動力情況

1990年 1995年 2000年 2004年 2005年

農村勞動力(萬人) 2786.86 2773.04 2688.03 2664.81 2662.50

農林牧漁業(萬人) 1714.49 1541.33 1480.22 1134.85 1058.28

占 比(%) 61.52 55.58 55.07 42.59 39.75

表二 上海市歷年農村勞動力情況

1995年 2000年 2004年 2005年

農村從業人員(萬人) 230.43 253.45 248.05 243.49

農 業(萬人) 65.61 81.45 65.22 59.05

占 比(%) 28.47 32.14 26.29 24.25

上述兩表顯示,江蘇省和上海市隨著社會經濟的發展,農村勞動力的數量整體曾下降趨勢,某種程度上這得益于高等教育制度的發達,因為農民的孩子考上大學后就可取得城鎮戶口,這也與我們的直觀感受向吻合。在從業人員中,真正從事農業(廣義,包括農林牧漁)的,其人數也呈下降趨勢,占所有農村從業人員的比例也在下降。

這些數據令我們相信,在東部沿海發達地區,大量農村勞動力已經走出了土地的束縛,對土地的依賴程度在下降,土地對農民的生活保障作用已經不明顯。如果說在此情況下,放開宅基地交易仍會帶來對社會秩序的劇烈沖擊,實是令人難以信服。我國在計劃經濟時代實施了現行的戶籍制度,將居民分為農村戶口和非農戶口性質,其產生即是為了通過工農產品的價格剪刀差最大可能地轉移農業剩余而嚴格限制人口流動。在此制度下,為解決農民的居住問題才會產生宅基地使用權的分配制度。而如今情勢已變,農民不再被綁定在土地上,又有何理由不讓農民處分自己不再居住的房屋?再拿城鎮居民和農村居民的住房保障情況比較,房改之時城市的社會保障機制尚未建立,城鎮居民的收入水平也不足以一次性購買新建商品房,從保障角度看這種情況與現今農村的情況何其相似。按有些學者的觀點推論,城鎮居民進行房改之后,由于房改房可以自由流通,可能會有大批城鎮居民因出賣房屋成為流民,影響社會穩定,但現實表明這種擔心是多余的。筆者以為,擔心宅基地使用權一旦可以轉讓,農民就會恣意出賣自己房屋的觀點,是將農民看作非理性的,而認為農民迫于生活壓力出賣房屋的觀點又是潛意識中認為農民一直掙扎在溫飽的邊緣,這明顯不符合沿海發達地區的現實。

三、宅基地使用權制度的構建——農村房屋買賣合同法律困境的破解

通過上述分析,筆者的觀點是,農村房屋買賣合同一般應認定為有效。目前造成此類合同效力認定困境的主因還是在于宅基地使用權制度的不完善,故有必要明確宅基地使用權的本質、權能及相應的分配、流轉制度。

(一)宅基地使用權本質的厘清——從“利用”到“所有”

通常認為,在法制史上存在著兩種不同類型的物權制度,即羅馬法的物權制度和日耳曼法的物權制度,代表了兩個不同的傾向,亦即個人主義和社會主義的對立。羅馬法以所有權之絕對處分力為中心,強調物的全面支配。用益物權是限制物權,乃為一時的限制所有權之支配權,限制物權消滅,則所有權自動的回復其完全支配力。因此產生于羅馬法的地上權制度主要是阻止“地上物屬于土地”的附合原則,其以地上物為中心,如果沒有現實的可支配的地上物存在于土地之上,就不認為有地上權的存在,強調對地上物的獨立權利。因繼受羅馬法的結果,德國、瑞士、奧地利民法的地上權都是以地上物為中心,認為沒有地上物就不得成立地上權,其本質在乎“有”而非“用”。與此不同,日本民法和我國臺灣地區現行“民法”則是以“利用”為中心,以最大限度地發揮土地的經濟效益和社會效益,地上物的有無不是地上權的成立要件,地上權也不因地上物的滅失而消滅。

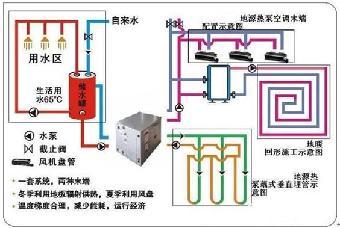

筆者認為,任何一項法律制度都應當同其社會經濟的現狀相適應,地上權本質從“有”到“用”的轉變也正是因為經濟社會的不斷發展而發生。我國新頒布的《物權法》沒有采用地上權的概念,與地上權概念最接近的應是建設用地使用權和宅基地使用權。實踐中,建設用地使用權權利人在權利期限內可按土地用途自由使用土地,地上物的有無并不影響權利的存續或消滅,因此建設用地使用權的本質在于“土地利用”。而宅基地使用權的設立不是以經濟利用為目的,考察我國的宅基地使用權分配制度,能夠向集體經濟組織申請宅基地使用權的主體只局限于該集體經濟組織的成員,并且只有符合建房條件才可以申請取得宅基地使用權。因此,與建設用地使用權以物的利用目的不同,保有地上物才是宅基地使用權的本質。雖然建設用地使用權和宅基地使用權均屬地上權性質,但我們沒必要將兩者的本質認定一致。《物權法》未采用基地使用權的概念將建設用地使用權和宅基地使用權的涵蓋入內正是由于兩者的制度差異太大,因此應當確定宅基地使用權的本質在于保障地上物的所有。

(二)宅基地使用權的權能

新頒布的《物權法》第一百五十二條規定:“宅基地使用權人依法對集體所有的土地享有占有和使用的權利,有權依法利用該土地建造住宅及其附屬設施。”可見,占用、使用是宅基地使用權的權能。《物權法》第一百五十三條:“宅基地使用權的取得、行使和轉讓,適用土地管理法等法律和國家有關規定。”這里的國家有關規定所指為何呢?市場經濟是以分工為基礎的交換經濟,交換之所以能夠進行必須要滿足“有商品和貨幣、商品和貨幣所有者能自由處分”這兩個條件,物權法是以規范財產歸屬關系和保障財產歸屬秩序為任務的,其與債權法構成了現代市場經濟的兩***律基礎,是民事基本制度之一,宅基地使用權規定在物權法用益物權編內,其也應屬于民事基本制度。而《中華人民共和國立法法》第八條中規定“民事基本制度事項只能制定法律”。因此,上述所謂“國家有關規定”應解釋為國家有關法律規定,現行的國家有關部門的規范性文件不能作為宅基地制度的法律淵源。《中華人民共和國土地管理法》第六十二條對宅基地有關制度進行了規定,該法條只言明“農村村民出賣、出租住房后,再申請宅基地的,不予批準”,并沒有明確宅基地使用權是否可以轉讓,反之該條肯定了農村村民可以出賣、出租住房。從理論而言,宅基地使用權系由我國學說所創造,傳統民法上與此相當的概念為地上權,而收益是傳統地上權制度的應有之意,因此,在無法律相反規定的前提下,宅基地使用權可適用《物權法》第一百一十七條“用益物權人對他人所有的不動產或者動產,依法享有占有、使用和收益的權利”之規定,通過體系解釋的方法確定宅基地使用權收益的權能。

(三)宅基地使用權分配、流轉制度的構建

宅基地使用權流轉帶來的巨大利益可能會導致權力尋租、違規批發宅基地使用權情況的大量發生,對國家的土地政策造成沖擊,但禁止宅基地使用權流轉以期杜絕上述現象,是通過侵犯農民房屋所有權的手段規避了本應通過

其他

手段實現土地控制的國家責任。因此要有效控制宅基地的數量,應從宅基地使用權的分配、流轉制度上下功夫。如前所述,宅基地使用權的本質在于保有地上物。城鄉二元社會結構正在發生改變,一方面農村還實施著一貫的土地制度,另一方面農村經濟又已融入了市場經濟之中。從這兩個方面出發,宅基地使用權的本質應有兩層含義。

一層含義是保有農民的房屋,重點在于實現農民居有定所,相應的分配制度可分為原始取得和轉讓取得。原始取得是指本集體經濟組織中符合建房條件的村民,經審批獲準從集體經濟組織中分配取得宅基地使用權。轉讓取得是指符合建房條件的村民,經審核批準購買同集體經濟組織成員的房屋并取得房屋宅基地使用權。應明確的是,只有本集體經濟組織的成員才具有分配取得宅基地使用權的資格,這種分配是無償的,具有村民福利、社會保障的性質。村民出賣、出租房屋,即意味其不需依靠這種福利,集體經濟組織無須將有限的資源花費在有自立能力的村民身上,因此村民出賣、出租房屋后,再申請宅基地使用權的,不予批準。

另一層含義是保有房屋這一地上建筑物,重點在于物盡其用,使房屋在流轉中實現其交換價值,目前相應的流轉制度法律沒有明確規定,對能否流轉法律也無禁止性規定。宅基地使用權是集體經濟組織給予其成員的福利,目的是為其成員建造房屋提供權利基礎。收益權能是宅基地使用權的權能之一,體現在農村房屋買賣中即是,農村村民出賣房屋的價款不僅僅是房屋的建造成本,因為農民在出賣房屋后不可能再申請到宅基地使用權,宅基地使用權的有限性必然會體現在房屋的市場價值中。由此,農村村民在房屋買賣中將宅基地使用權的福利性貨幣化,實現了宅基地使用權的收益權能,這也是宅基地使用權福利性的自然延伸。為了使買賣中實現的房屋價值能得以保值,避免社會財富的浪費,在農民出賣房屋后,其宅基地使用權應隨之轉移,但這種轉移與“房地一致”原則不同。“房地一致”原則是在房屋與土地使用權分開作為各自獨立的物權客體的情況下規定的,而宅基地使用權從屬于房屋,是為房屋的存在而存在。故宅基地使用權的流轉應受房屋物理狀態的限制,當房屋倒塌或新的房屋所有人以翻建、加蓋、改變結構等方式對房屋進行實質建設時,應認定地上物滅失,宅基地使用權保有地上物的存續理由已然消失,宅基地使用權消滅,宅基地所有人可依物上請求權要求占有人返還宅基地。

s("content_relate");【房屋宅基地買賣合同】相關文章:

1.

房屋宅基地的買賣合同

2.最新宅基地房屋買賣合同

3.宅基地房屋買賣合同

4.宅基地房屋買賣合同實用版

5.宅基地土地買賣合同

6.產權房屋的買賣合同

7.宅基地買賣合同協議書

8.農村的宅基地買賣合同

![買賣合同-樓房買賣合同范本[推薦范文]](http://oss.sszuowen.com/file/p/ec/75/497.jpg)